図画工作科での交流の必要性

本校では「見たい!聞きたい!語りたい!」をテーマに、互いに授業を見合うようにしています。

空き時間には、丸つけの道具をもって、遠慮なく授業を見に行っています。

今回は、1年2組の図工を見に行きました。

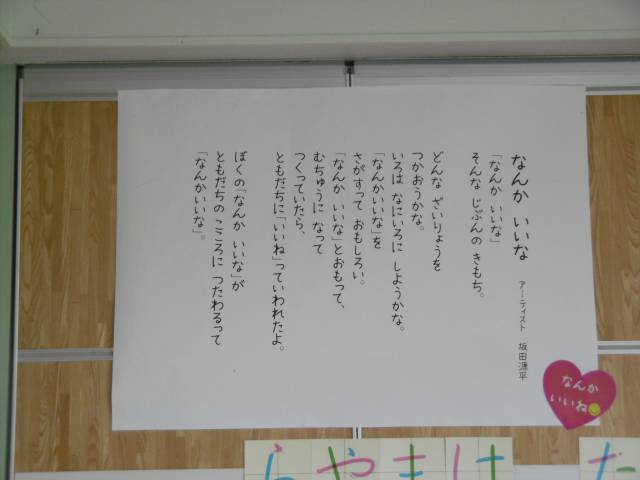

教室のみんなから見える位置に、詩が大きく掲示されていました。

この掲示から、交流を大切にした図画工作科が、日常的に展開されているのであろうと感じました。

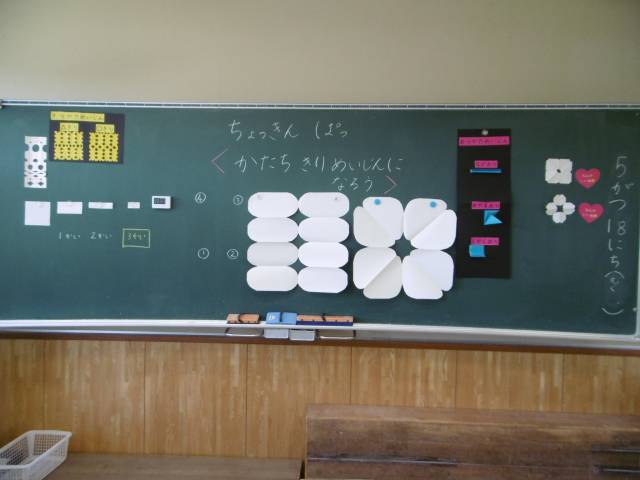

本時の課題は<かたちきりめいじんになろう>でした。

白色の折り紙を四角や三角の形に折って、角を切り落とすのが今回の技能のようでした。

ここでのポイントは、あえて白色の折り紙を使っていることです。

色の要素を排除することで、より形と切ることに子どもは集中できました。

どんな折り方なのか、全員が目をそらさずに見ていました。

関心が高いことと失敗したくないという気持ちの表れであると思います。

三回折ったら、角を切り落としました。

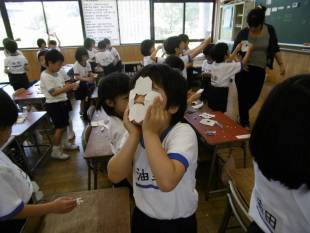

そして、全員で「ぱっ」と開きました。

子どもは、自分の形に感動し、さっそく友だちに見せていました。

この学級のように、子どもが自然に交流をするのはなぜなのでしょう。

前提として、考えられることは認め合える人間関係です。

1年生なので、子どもは「先生見て!」と強くアピールしてきます。

1の2の担任は、そのすべてのアピールに必ずリアクションを返していました。

この教師の姿勢が、交流の土台になっているのだと思います。

次に考えられることは、成功体験の保障です。

実際、角を切ってみると、紙がバラバラになってしまった子が何人もいました。

そこで教師は、もう一枚渡し、成功した子にアドバイスをさせ、全員が満足いく作品が作れる機会を保障しました。

このように、作品に満足することで、友達に見せたくなり自然な交流がうまれたのだと考えます。

また、友だちにアドバイスすることも交流の一つです。

成功した子はその自信から進んでアドバイスをします。

失敗した子はその向上心から素直にアドバイスを聞き入れます。

この関係性が、アドバイスの交流をうんだのだと思います。

このように、交流をとおして子どもは達成感や満足感を味わい、次への意欲を高めていました。

図画工作科のような技能教科も交流は必要です。

交流することで、よりよい作品が作れるのだと思います。

長折りで切ったあとは、全員でお山折り切りをしていました。

そして、最後の一枚の折り方は自分で「決め」ました。

「決める」根拠は、既習とこれまでの経験です。

最後の一枚で「ちょっきん ぱっ」したあとは、自然と交流が始まりました。

今年度の研究は、「よりよい未来を志向する子を育む~決める授業をデザインする~」です。

1年生でも技能教科でも、「決める」授業はデザインできるということが見て取れる授業でした。

前述しましたが、「折り方を決める」「切り方を決める」授業において、それ以外の要素(本時では色)を排除するという手だてが、有効に活きた授業だったと思いました。